「人が気軽に宇宙に行ける未来をつくりたい。」そんな想いを抱き、「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」で、研究職として活躍する阪大の卒業生がいます。阪大理学部・理学研究科出身の後藤亜希さん。なぜJAXAに就職したのか?宇宙に興味を持ったきっかけは?大学ではどんな学生生活を過ごしたのか?日本で最先端の宇宙航空分野の研究に携わる阪大卒生の想いと行動にせまります。

プロフィール

後藤 亜希(ごとう あき)

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 研究開発部門 第一研究ユニット 研究開発員

大阪大学理学部化学科、同大学院理学研究科高分子科学専攻(博士前期課程)を経て、2015年 JAXA に入社。現在研究開発部門にて、宇宙用材料などに関わる研究に従事。三重県鈴鹿市出身。

JAXAを知ったのは高校2年生の時。「宇宙の仕事めっちゃかっこいい!」って、熱がぶわっと込み上げたんです。

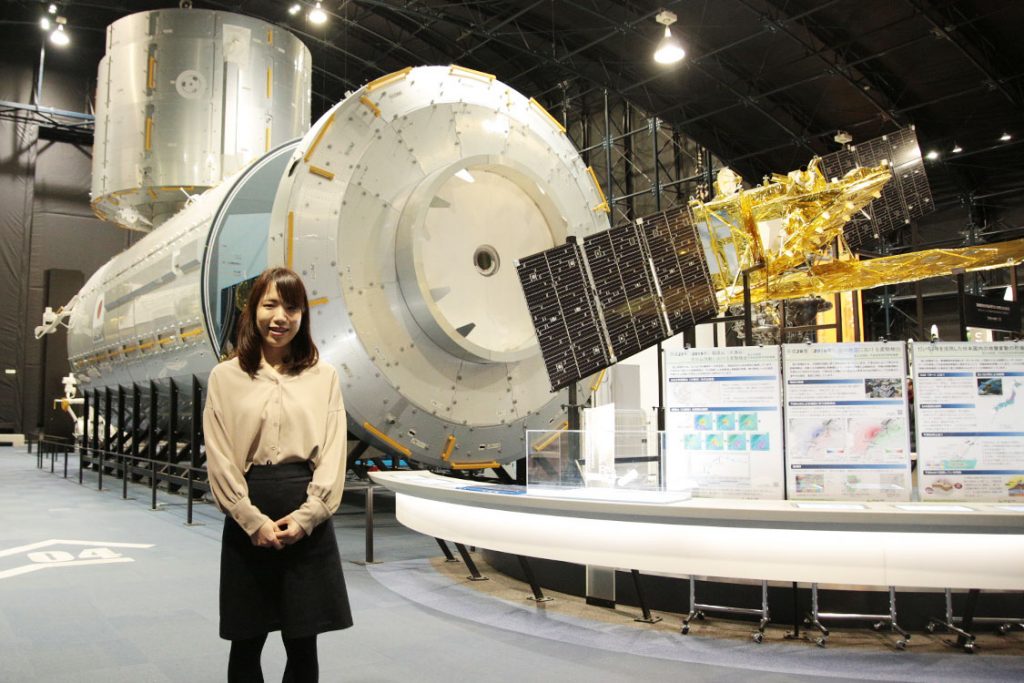

— はじめまして、今日はよろしくお願いします。筑波宇宙センターって、とても広いですね!

ようこそJAXAへ!ここには、宇宙航空に関する研究や実験を行う施設のほか、宇宙飛行士の養成施設や、一般の方も見学していただける展示館「スペースドーム」などがあります。

— 「宇宙の仕事」という響きそのものがかっこいいですね…!後藤さんは、いつから宇宙に興味があったんですか?

私は三重県出身なんですけど、地元が田舎で、星もよく見えるんです。幼少期の頃から空を見上げては、「宇宙の果てには何があるんだろう?」って考えていました。人が宇宙に行くニュースも見ていたので、「私も大人になったら宇宙に行けるんだろうな」なんて思っていましたね。

— 「宇宙の果てを知りたい」「宇宙に行ってみたい」って、誰もが一度は考えるテーマですよね。JAXAを知ったのはいつですか?

高校2年生の時です。JAXAで働いている高校の先輩が来校されて、JAXAの活動や仕事内容をお話してくださいました。JAXA職員の中にも宇宙飛行士になったり、人工衛星の設計に携わっていたりといろいろな仕事をしている方がいることを聞いて、その時に初めてJAXAの存在や実態を知ったんです。

— お話を聞いてどんな印象を持ちましたか?

いやもう、「めっちゃかっこいい!」って思いました。宇宙の仕事ということもそうですし、まず、JAXAのロゴがかっこいい!それで、「私もJAXAで働いてみたい。人が当たり前に宇宙に行けるような研究開発をしたい」って、JAXAへの熱がぶわーっと込み上げたんです。それからインターネットでJAXAのことを調べたんですけど、当時はそんなに勉強に力を入れていなかったので、「こんなの私が入れる場所じゃないわ。無理。」って、1週間程度で熱が冷めてしまいました。

JAXAの夢は消え、大学では新薬開発の道へ。

— JAXAのハードルは思っていた以上に高かったんですね。それからはどんな進路を考えたんですか?

まず、薬剤師は給料が高いと聞いたので、薬剤師になりたいと思いました(笑)。でも薬学部ってとても偏差値が高いので、「これも難しいな〜」って。そこで、薬剤師ではなくても新薬開発の分野で広く役に立てる、理学部を選びました。

— 役に立ちたいという想いがあるんですか?

せっかくやるなら、あんまり人がやってないことがやりたくて。薬剤師はたくさんいるけど、新薬開発をしている人はそう多くないのではないかと当時は考えていたんです。既存のルールに則って仕事をするよりも、今ないものをつくりたい。そんな思いもあって、研究開発の道に進みました。

— 全国に数ある理学部の中でも、阪大に行かれた理由は何ですか?

それも短絡的な理由なんですが、まず、名前が知られている大学がいいなと。研究環境が整っているだろうと思ったんです。阪大のほかにも候補はありましたが、近隣の大学だと、地元の高校から進学する人も多いし、一人暮らしもできないと思ってやめました。それにテレビで見る大阪はすごく楽しそうで、大学生活も楽しくなると思って、そんな理由から阪大を選びました。

— 自分が行ったことない場所へ行きたい、やったことないことをしてみたい。そんな想いが、後藤さんにはあるんだと感じました。

そうですね、“未知”に惹かれるところがあるかもしれません。

理数オナープログラムに参加して、2年生から研究室に!化学のおもしろさに触れた大学時代。

— 入学してみていかがでしたか?

化学の研究はとてもはおもしろそうだと思いました。さまざまな分子の反応について先生が楽しそうに語っていらっしゃるのを聞いていると、興味関心のあるテーマを追究するのはおもしろいんだろうなって。研究活動に興味があったので、2年生から研究室に所属できる「理数オナープログラム」に参加していました。

— 未知を追究する後藤さんに合っているような気がします。「理数オナープログラム」は自主的に参加されたんですか?

そうですね。物事の本質や学問のおもしろさを知りたいという想いもあったし、同じ授業料を払うなら、やれることはやっておこうと思いました。

— やれることはやってみようという行動力が素晴らしいですね。

手を挙げれば、誰でも参加できますからね。それに学部生のうちから研究できるチャンスでもあったので、やらない理由はありませんでした。

「本当に私、このままでいいの?」大学3年生で再び沸いた、JAXA熱。

— 入学時は新薬開発の道に進みたいということでしたが、迷いはなかったんですか?

新薬開発に携わりたいという想いはあったんですけど、JAXA熱が再沸騰しちゃったんですよね。

— いつ、どんなきっかけで!?

大学3年生で、少し中だるみしていた時に(笑)。その時期、授業がそれほどおもしろいと思えなくて。テスト前に知識を詰め込めば、まあ単位はとれるし…。

— JAXAで活躍されている方だから、大学時代も超優等生な方なんだろうと思ったら、意外とそうでもなかったんですかね(笑)。

そんなことないですよ。化学って、原子や分子というミクロなことを考える学問なんですけど、授業でずっと黒板の数式を書き写しながら、「あれあれ、私って一生こんな小さなことを考え続けるのかなあ。これが私のやりたいことだっけ?」って、目標を見失っていました。将来やりたいことや、理想像みたいなものが見えなくなっていたんですよ。

そんな時にふと、高校生の時にJAXAに行きたかったことを思い出したんです。「あの時私、すごくJAXAで働きたいと思った。もう一度、その夢を追いかけてもいいかもしれない」って。

そんな時にふと、高校生の時にJAXAに行きたかったことを思い出したんです。「あの時私、すごくJAXAで働きたいと思った。もう一度、その夢を追いかけてもいいかもしれない」って。

— 高校2年生の出来事を大学3年生の時にふと思い出して、再びJAXA熱が沸くなんて、よほど強烈な印象があったんですね。

そうですね。人生は一度きりだし、やるだけやってみてもいいかもって思いました。それに、人と同じ道を歩むのは嫌だっていう想いもありましたね。化学科の進路先って、6割くらいは化学メーカーなんです。その流れに乗るんじゃなくて、ちょっと人とは違うことをしてみたいなって。

— 阪大を選んだ理由と似ていますね。

たしかに、そうですね!化学系から宇宙分野に就職するって珍しくて想像の範疇を越えているし、まわりの同級生とは違う人生を歩めるし、おもしろそうだし。

— 職種としては、やはり研究職に興味がありましたか?それとも、自分が宇宙に行きたいという想いがあったんですか?

私は、自分が宇宙に行くことよりは、宇宙に行くための技術に興味がありました。だから、研究職かなと考えていました。

— 高校生の時は、JAXAのハードルが高いと感じられていましたが、その壁はクリアできたんですか?

もう一度インターネットで調べてみて、今度はハードルがグッと下がりました。阪大からも毎年3人ぐらい入っているのを知って、高校生の時は遠い存在だったんですけど、「今の私なら手が届くかもしれない」って。化学系から宇宙系に進む人は少数なので、簡単な道ではないけど、つかめるところにあるなと思いました。

人類の歴史を1ミリでも動かしたい。化学系からJAXAを希望する人は少ないし、逆に有利かもって、迷わずエントリーしました。

— それから大学院に進学されて、JAXA熱は冷めなかったですか?

冷めなかったですね。高校生の時は一瞬で冷えちゃいましたけど、意外と手の届くところにあるって分かったから、モチベーションを維持できたんだと思います。

— 大学院ではどのような研究に取り組まれていたんですか?

簡単に言うと、高分子材料からなる接着の研究です。これは余談なんですけど、私が昔から抱いてる世の中の疑問が大きく2つありまして。ひとつめが、「宇宙の果てはどうなっているのか」ということ。ふたつめは、「物質と生命の境目はどこなのか」ということです。

— たしかに気になるテーマですね!

ですよね!それで、大学院でどの研究室に所属しようか考えていた時に、生物と無生物の境を探求する研究室があると知って、すごく興味がわいたんです。「まさに私が知りたいと思っていたことを研究できる!」って。その研究室に所属していろんな実験をしていたんですけど、とある材料の接着現象を発見をして、それからは、接着にフォーカスをあてて研究していました。

— その研究を続けたいという想いよりも、やっぱりJAXA熱のほうが強かったんですか?

そうですね。JAXAで働く人の中に阪大出身の人がいるということも知ったり、化学系出身の人が少ないからこそ、JAXAに貢献できる機会はあるのかなと思いました。

— 化学系が少数派であることをリスクとしてとらえるんじゃなくて、強みとして活かせると考えたんですね。

はい。宇宙を学んできた人がJAXAを目指すのは理解できるんですけど、少なくとも化学を学んできてJAXAを目指す人は私のまわりにいなかった。でも、化学出身って、実はJAXAにとっても貴重な人材なんじゃないかなと。化学出身のライバルは少ないし、「これは行けるぞ!」って思いました。もしダメだったら、大学で研究も続けようと思っていました。

— その時から、JAXAでやりたいことは明確に決まっていたんですか?

ちょっと恥ずかしいですけど、「人類の歴史を1ミリでも動かせたらいいな」って思っていました。今、人類が宇宙を旅したのは月が限界ですよね。でもたぶん、その先に行けるんじゃないかと思っていて。人類がわずかでも宇宙の先へ行くということに、少しでも貢献したい。人類の歴史が動いた瞬間に立ち会いたいなって。具体的にこれをしたいっていうのは決まっていなかったんですけどね。

— 夢がありますね。人類を少しでも遠くに運びたい、歴史を動かしたい。

興味深いなって思うんです。もとは、海の生物が陸に上がって進化したところから人類の歴史が始まって、文明が発達して、車や船が生まれて、飛行機やロケットもつくれるようになって、地球のまわりだけでなく月へも行けるようになって。何百年、何千年と築き上げられた人類の歴史を一歩前に進めて、もっと遠くへ人を連れていけるように力を尽くしたい。例えば、火星とか。その可能性が、見えてきていると思うんです。

— そこに、化学出身の強みを活かしたいと。

そうです。例えば、火星に長期滞在するとしたら、生活空間の水や空気はどんどん汚くなっていくので、それらを浄化して再生するための技術が必要になります。それってまさに化学の分野なんですよね。そういったところなどで貢献できると思っていました。

— 就職活動にむけて、どのような対策をされましたか?

対策というか、とにかく「私はJAXAで働きたい!JAXA以外考えられない!」ということを周りの人に話してまわっていましたね。そうしたら、JAXAで働いている阪大の先輩をご紹介いただいて、面接で聞かれることなどアドバイスをもらいました。

— 発信していたら、まわりの人が背中を押してくれる。後藤さんの強い想いが、まわりの方たちにも伝わったんでしょうね。内定をもらった時はどんなお気持ちでしたか?

「ああ、よかったあ!」という安心感でいっぱいでした。でも入社が近づくにつれて、楽しみよりも不安が大きくなっていきました。

— どうしてですか?何かつまずくことでもあったんですか?

私は人工衛星に詳しいわけでもないし、宇宙や工学を学んできたわけでもない。JAXAや宇宙への強い想いはあっても、知識や技術はそんなにない。能力ではなく、熱意で採用されたんだろうなと思って、「本当に仕事ができるのかな。大丈夫かな。組織のお荷物になるだけなんじゃないかな」って、入社1ヶ月前くらいからは憂鬱な気持ちでした。

人をより安全に、遠くへ送り出したい。国際宇宙ステーションとも連携しながら、研究に取り組んでいます。

— 今はどんな研究をされているんですか?

大きく分けると2つあります。ひとつは、人工衛星の機体に使っている材料の劣化について調べています。人工衛星が飛行している地球低軌道と呼ばれている環境には、原子状酸素というガスが存在しています。それらが、例えば機体を宇宙空間の熱環境から守るための断熱材を劣化や損傷させてしまうという課題があります。どんなメカニズムで材料が劣化するのか、劣化を防ぐための方法を研究しています。

ふたつめは、有人探査における宇宙放射線被ばくの対策に関する研究です。宇宙にも放射線は存在していて、人間にとっては有害でがんの原因にもなります。現在も国際宇宙ステーション(ISS)では半年ほど宇宙飛行士が滞在されていますが、地球の地磁気がある環境を飛行しているので、放射線の被害はほとんどありません。でも、地球の地磁気から離れると、宇宙放射線を大量に浴びてしまう。私の研究は、国際宇宙ステーションの日本実験棟である「きぼう」と連携しながら宇宙の放射線環境を調査し、将来的に人類が月や火星に行った時の被ばく線量を正確に予測するというものです。

— それってまさに、後藤さんがお話されていた「人類を少しでも遠くへ運びたい」という想いに直結する仕事ですよね!

そうですね。もともとやりたかったことに近い仕事をしているので、モチベーションを持って研究に取り組んでいます。

— 入社前は不安だったということでしたが、4年経っていかがですか?

最初の2年くらいは「私には知識も経験もないんだな」って、改めて気づかされることが多く、悩みが尽きない時期もあったんですけど。時間が経つにつれて「そんなこと考えていても仕方ないな」って。

— そう思えるようになったきっかけや出来事があったんですか?

入社前は、まわりの先輩もすごい人ばかりで、雲の上みたいな人が山ほどいるのかなと思っていたんですが、でも話してみたら、結構話せるぞ、と。自分がこの環境に慣れてしまったのか、意外とみんな普通だなって(笑)。私だけかけ離れているという不安はなくなってきました。といっても、私が所属した部署はベテランの先輩方ばかりで、はじめはどう接したらいいのか分からないし、そもそも話している内容が専門的で理解できなくて、「ここは日本だよね?日本語を話しているんだよね?」と、そう思ってしまうくらいに、取り残されている感じはありました。

— 不安や焦りも時間が経つにつれ、自信に変わってきたんでしょうか?

そうですね。できることが増えてきて、私自身も少しは成長できているのかなって、ふとした時に思います。それに、大学時代には知らなかったことを知ったり理解できたりするのも、おもしろいなって思います。

— これからの目標って何ですか?

今任されている研究を継続しながら、もう一度大学院へ通って、博士課程をおさめたいと考えています。

— 博士!?またなぜですか?

学部4年と修士の2年間、研究というものをしてきましたが、新しい研究を提案していくということにも踏み込んでいきたいなと考えていて。私がより研究で成果を挙げていくために、博士号を取得して、宇宙開発を加速させていきたいという想いがあります。

— 具体的にどんな研究をされていこうと考えていらっしゃるんですか?

原子力の勉強をしたいと思っています。そこでは、原発事故や除染、加速器といった地上用途の研究が多いのですが、そこで原子力の専門性を磨きながら、そこで研究する人たちを、宇宙分野に巻き込んでいきたいです。宇宙の放射線分野って難しい研究が多いので、私自身も原子力に関する最新の知見を深めながら、原子力の専門家とのコネクションを築くことで、宇宙の課題解決にもつながるのではないかと思っています。

“楽して”学ぶのではなく、学びを“楽しむ”。学生の皆さんには、学問のおもしろさを知ってほしいなと思います。

— こうしてお話を伺っていると、昔から後藤さんは、未知の領域に踏み込みたい、人類の歴史を動かしたいという想いや軸を持って、行動されてきたんだなと感じました。それがJAXA内定につながり、やりたかった仕事に取り組めているのかなと。後藤さんの行動力の源って何でしょうか?

人って、いつ死ぬか分からないですよね。分からないから、死なない程度のことであれば、やらずに後悔するより、やって後悔する道を選ぶ。人生の岐路に立った時には、いつもそう考えています。

— やらない後悔より、やって後悔するほうがいいという話はよく耳にしますけど、それでちゃんと行動している人って、そんなに多くないと思うんですよね。

やるか、やらないか、迷ってるくらいなら、やってみたらいいと思うんです。失敗してもマイナスになるわけではなく、次に繋がる学びがあると思うので。もしそれでも一歩踏み出せない時は、いきなり大きな一歩を踏み出そうとするんじゃなくて、小さな一歩でもいいから、自分にできることから始めてみるといいと思います。小さな一歩でも歩み続けたら、夢や目標にたどり着くと思うから。

— できることからやってみる。それなら、前向きにトライできそうですね。ちなみに、後藤さんが大学生に戻るなら、どんな学生生活を送りますか?学生にむけてアドバイスがあれば教えていただきたいのですが。

私が今から阪大に入学するとしたら、もっと勉強してると思うんですよね。一度社会を経験していると、なおさら強く「もっと勉強しておけば良かった」と、思います。新しいことを知るって、とてもおもしろいことじゃないですか。知識も、知恵も増えるし、考え方の幅が広がるし。でも、学生の時、特に入学したてで一人暮らしが始まって、環境ががらりと変わった時は、“大学生は遊んでなんぼ”っていう気持ちもあるから、勉強がおろそかになりがちなんですよね。単位だけ取って、勉強のおもしろみを理解できずに、なんとなく大学時代が過ぎてしまう。私もそうだったんですけど。

— 大学生って、そういう人が多い気がします。

そうですよね。でも、卒業した今だからこそ、振り返って言えることなんですけど、今もう一度入学して大学で学べるなら、ちゃんと勉強して、学問の本当のおもしろさを知りたいなと思います。学問って、単に知識を詰め込むものではなくて、おもしろい世界に出会えるきっかけにもなると思うんです。“楽して”学ぶのではなく、学びを“楽しむ”。私も大学生の時は「授業おもしろくない」って思っていたので、どれだけ学生の皆さんに伝えても、説得力ないかもしれないですが(笑)。でも、4年間や6年間もある大学生活の中で、授業には結構な時間を割くことになりますよね。その授業を、つまらないと思わず、おもしろいと感じることができれば、きっと充実するはずなんです。きっと、皆さんも社会に出たら、大学の価値や学問のおもしろさが分かると思います。だからまだ、時間とチャンスのある学生の皆さんには、大学の授業を思いっきり楽しんでほしいです。