出場者は社会人がメインという「全国アビリンピック(全国障害者技能競技大会)」。初挑戦でなんと優勝までしてしまったのが、人間科学部3年生の大川公佳さんだ。アビリンピックだけでなく、自身で立ち上げた手話サークル「Flono(フローノ)」や、マイノリティについて学ぶ団体「minoria(ミノリア)」も運営するアクティブな彼女は、実は耳が聞こえない。今回は、素直にそして等身大に、障害やマイノリティについて語る大川さんの話をたっぷり伺った。

※取材は2022年2月28日に行いました。本記事は取材当時の情報・状況に基づくものです。

プロフィール

大川 公佳(おおかわ きみか)大阪大学人間科学部の3年生。2021年12月に開催された第41回全国アビリンピック「ワード・プロセッサ」部門で優勝。1年生で手話サークル「Flono(フローノ)」、3年生でマイノリティについて考える団体「minoria(ミノリア)」の立ち上げも行った。

▼ 前編

▼ 後編

- 「Flono」や「minoria」を通して、自然な流れで発信の輪を拡大中。

- 大学に入ってから改めて気づいた、「手話」という言語の奥深さ。

- 就活では、新たな壁にぶつかることも……。学びを深めながら、進路を模索中。

初挑戦のアビリンピック。優勝の瞬間に感じたのは「ラッキー♪」!?

—アビリンピック大阪大会、そして全国大会での優勝おめでとうございます!「アビリンピック」とは、どういった大会なのでしょうか?

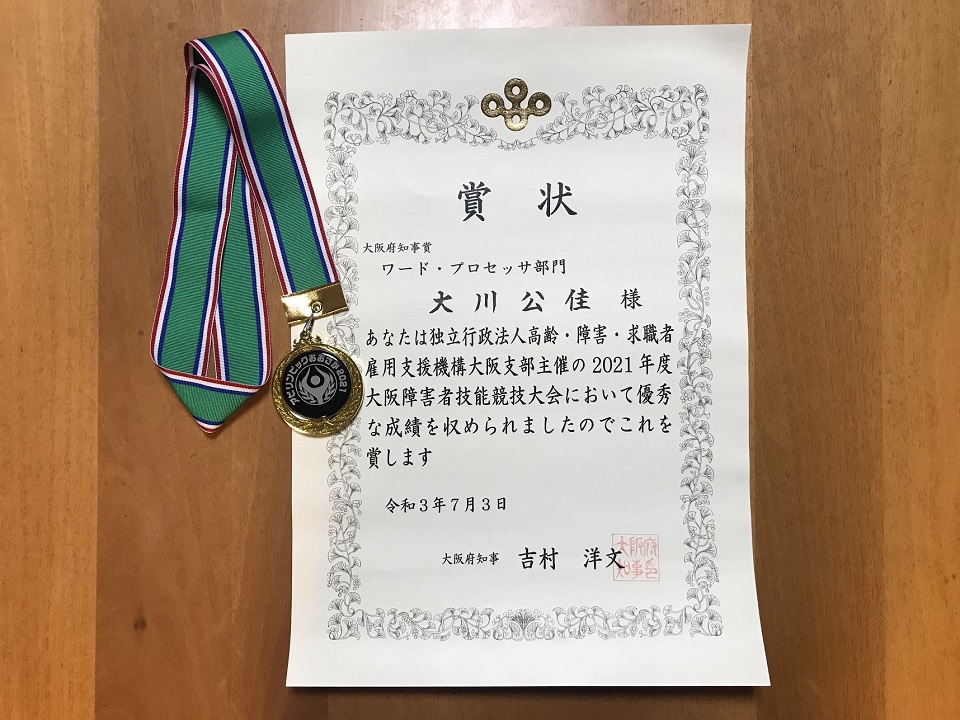

ありがとうございます。アビリンピックは障害を持つ方々が、日頃職場で培った技能を競い合う大会で、私はそのなかでもワードを使いこなす能力を競う「ワード・プロセッサ」部門に出場しました。

—職場で培った技能、ということは、社会人の参加が多いのでしょうか?

そうですね。周りの参加者はほとんど社会人の方々でした。なので、私もそもそもアビリンピックの存在すら知らなかったんです。でもキャリアセンターの先生に出場を勧められたときに、「これまで聴覚障害者のコミュニティには色々参加してきたけど、それより大きな『障害者』という括りで行われる大会や活動には参加したことがなかったな。これはいい機会かも」と思って、出場を決めました。

—「アビリンピックおおさか2021」は2021年7月に行われたとのこと。出場に向けて、どんな準備をされていましたか?

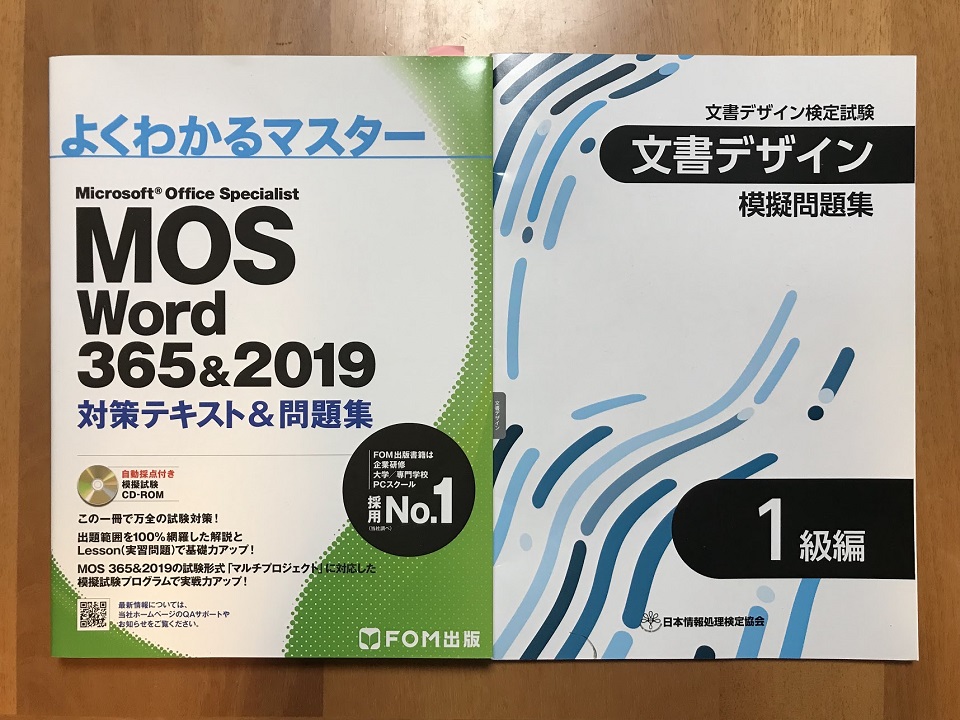

出るからにはそれなりの対策をしなきゃ、とは思っていましたが、そこまで根を詰める感じではなく、ゆるく取り組んでいましたね。「ワード・プロセッサ」部門は和文課題と英文課題を制限時間内に素早く、そして正確に作成することが求められる競技。5月くらいから大会で使用されるバージョンに合わせてMOS Word 2016の対策本を買って、練習を始めました。タイピングのスピードを高めつつ、文書デザイン検定の過去問もたくさん解いて、美しく文書を作れるように心がけていました。

—競技には制限時間もあって、私なら緊張しそう……。当日はどうでしたか?

それが実は、あまり緊張しなくって(笑)。いろんな障害を持つ方が集まっている状況を見て「ああ、ここは障害が当たり前にある空間なんだ」と思えたことで、逆に安心感を覚えたんですよね。だから、基本的にはリラックスして競技に臨めました。

—優勝できたと知ったときは、どんな気持ちでした?

うーん。「ラッキー♪」かな(笑)。まさか優勝できるとは思っていなかったので、うれしい気持ちよりも前に、驚きがあったんだと思います。

—すごく素直な感想で、大川さんらしいですね。その後行われた全国大会までは、どんな風に過ごされていたんですか?

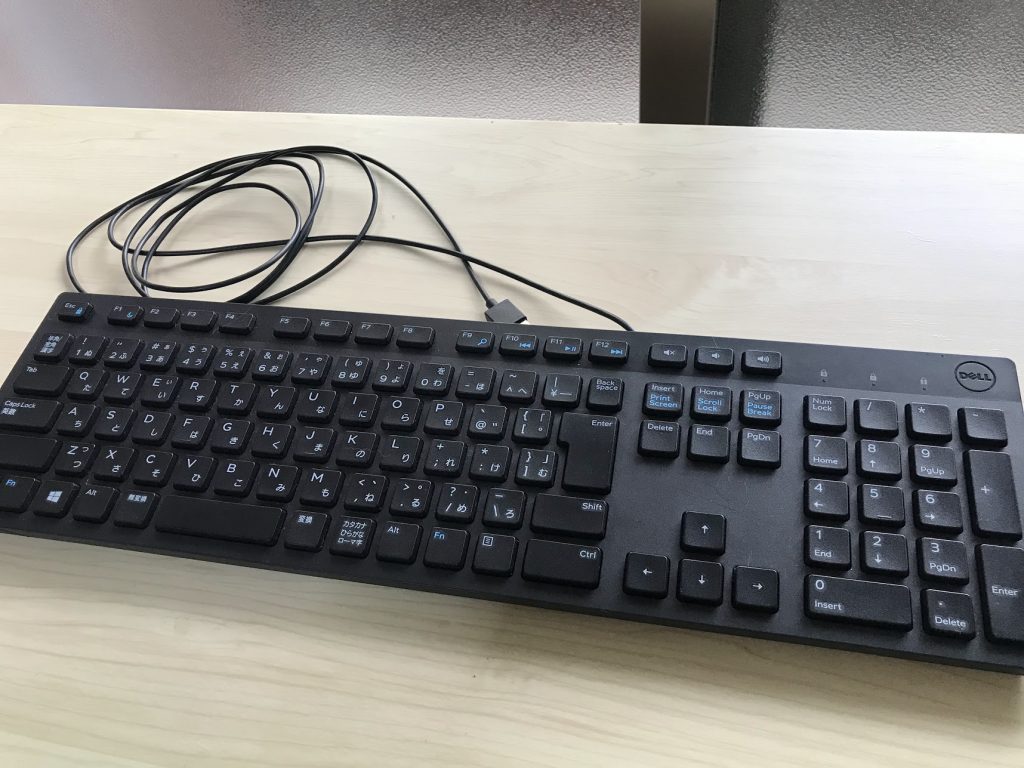

大阪大会に向けては、手持ちのノートパソコンで練習していたんですけど、大会当日会場に並べてあったのがデスクトップ用のキーボードで……。「練習してたやつと違うやん!」ってなった経緯があって(笑)。

—キーボードが違ったのに、大阪大会でいい結果を残せたんですね!すごい……!

なので、全国大会の使用機器の情報が解禁されたときは、まずメルカリでデスクトップ用のキーボードを買いました(笑)。12月の大会に向けて、練習は9月くらいからスタート。特にやり方は変えずに、大阪大会前と同じようにコツコツ準備をしていましたね。

−全国大会も、大阪大会と同じようにリラックスして臨めました?

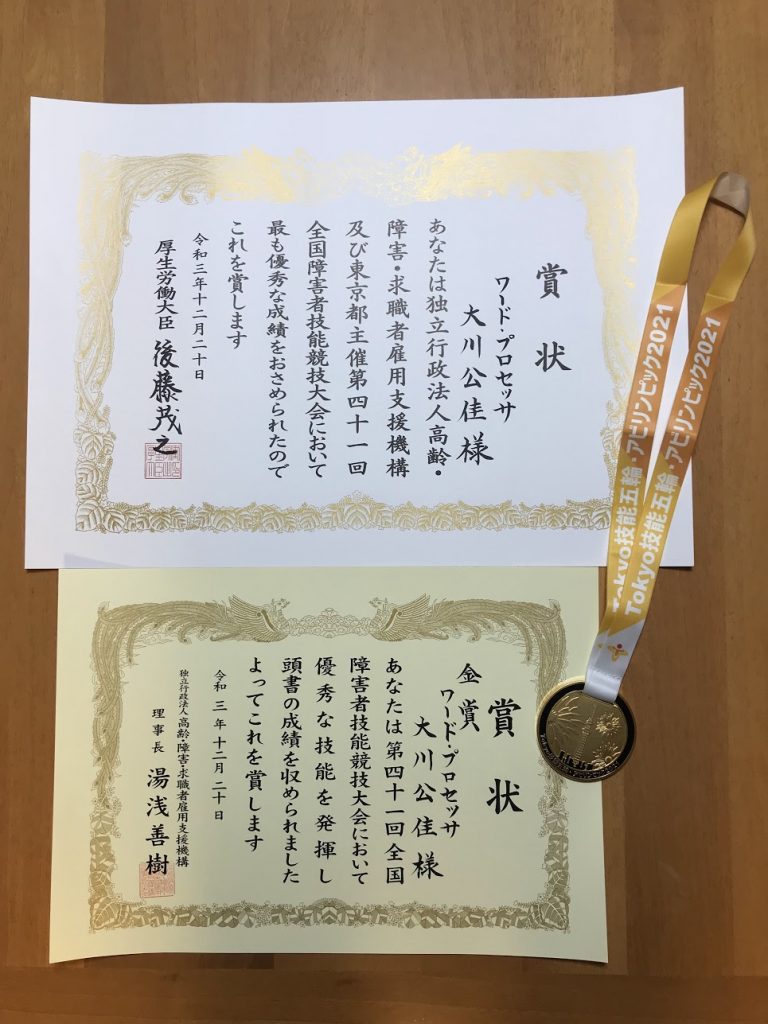

全国大会はさすがに緊張しました!東京ビッグサイトでの開催で、会場も大きいし、参加者も全国各地から40名くらい集まっていらしたので……。

結果がわかったのは大会2日後。YouTube配信で結果発表が行われていたので、授業開始直前までスマホで配信を見ていました。優勝できたとわかった瞬間に授業が始まったのですが、うれしくて授業内容が頭に入らなかったです。

−アビリンピックに参加してみて、よかった点、成長できた点はありましたか?

まさか全国優勝できるとは思っていませんでしたが、いい成績を残せたことで自信につながりました。あとはシンプルにワードのスキルが上がったことも、成果のひとつですね。タイプのスピードが上がってミスも減ったので、レポート作成やパソコン操作のストレスが減りました。そしてなにより優勝したことで、総長に表敬訪問させていただいたり、こうやってインタビューをしていただいたり……。自分が思っていた以上に反応が広がっていることをうれしく思っています。

合理的配慮を受けられなかった高校時代。1年の宅浪を経て、阪大人間科学部へ。

−アビリンピックやサークル活動など、能動的に色々なチャレンジをされている大川さん。 昔から積極的な性格だったのでしょうか?

小学校・中学校は特別支援学校に通っていて、小さな頃から活発で、世話焼きな性格だと言われていましたね。でも、そういうふうに過ごせていたのは、周囲も聞こえないことが当たり前の環境にいたから。それに気づいたのは、高校に通い始めてからでした。公立の普通高校に進学したのですが、入学前に配慮を約束してもらっていたにもかかわらず、蓋を開けてみると十分な対応をしていただけないことが分かったんです。

−十分でない、というとどのような状況だったのでしょうか?

私の障害等級は、聴覚障害2級。普段は補聴器を着用していますが、大きな音の方向や大きさがなんとなくつかめる程度で、その音がどんなものか、何を話しているのか、はほとんど分かりません。そのため授業にあたっては手話通訳者さんをつけていただくか、先生の話す内容を文字に起こすノートテイカーが必要になります。でも高校に入学したとき「予算がないため、手話通訳者やノートテイカーはつけられない」とはっきり言われてしまいました。結局受けられたのは、「最前列の席の確保」や「授業資料の事前配布」といった、最低限の配慮のみ。進学校だったので授業進度も速く、私に良くしてくださった先生で5割がやっと、そうでない場合は1〜2割程度しか授業内容を理解できないような状況でした。

−なるほど……。本当に大変な状況だったと思うのですが、 当時はどんな気持ちで過ごされていましたか?

先生方からは「分からないところは放課後聞きにきてくれればいいから」と言われていたのですが、物理的にも時間的にも、1日で受ける5科目の授業全てで質問をしに行くわけにもいかず……。聞こえてさえいれば普通に勉強ができるはずなのに、なんで自分だけこんな思いをしないといけないんだろう、と感じていました。1年の頃は懸命についていこうとしましたが、一日中ひとりぼっちで、先生や生徒たちの言っていることも分からず、盛り上がっているときに自分だけ笑えない時間が過ぎていくのは苦痛そのものでした。2年生になってからは、先生方も対応に慣れてきたこと、私の要望が徐々に認められていったことで少し状況はましになっていきましたが、それでも十分な配慮を受けられるには至らず、高校3年の後期半年間は、学校に行くことができなくなってしまいました。

−そういった経験をしながらも勉強を続けて、 大阪大学への進学を決められたのにはどういった理由があったのでしょうか?

特別支援学校では当たり前に受けられていた「教育」が得られなくなったことで、教育を受けることをはじめとした「権利」について考えるようになりました。自分が今すごくしんどい状況にある中で、他の障害を持っている方や、さまざまな理由でマイノリティとされている方々はいったいどんな立場にあり、どんなことで困難を抱え、悩んでいるんだろうか、と。そんなときに阪大のホームページで人間科学部の存在を知ったんです。その後参加した人間科学部のオープンキャンパスを通して、私が興味を抱いている「権利」や「障害」、そして「マイノリティ」について広く学べる点と、障害に対する配慮が行き届いている点に魅力を感じて、阪大に入学したいと強く思いました。

−オープンキャンパスの時点で、大学からは既になにかしらの配慮があったんですか?

耳が聞こえないこと、配慮をしてほしいことは事前にメールで伝えており、オープンキャンパスの当日もノートテイカーの方が隣についてくださいました。初めてきちんとした情報保障を受けることができてとても感動しましたし、阪大に入りたいという気持ちが高まりましたね。ただ、そのあとの受験勉強は並大抵なものではなかったです。浪人中の1年間は、高校に通いきれなかった劣等感や疎外感と、大学に合格するかも分からず将来が全く見えない状況で、なかなか勉強に集中できずしんどい思いをしましたが、入学できて本当に良かったと今でも思っています。

−− 入学してから3年が経った今、阪大の合理的配慮についてどう感じられていますか?

国公立大学には、障害を持つ学生に適切な配慮を行うための予算が国からつけられています。それもあって、阪大では「濃い配慮」に取り組まれているなぁ、と感じます!例えば私立大学では予算がないのでノートテイカーはボランティア、ということが多いんです。その点、阪大ではノートテイカーはアルバイトという扱いになっており、「ノートテイク」という従事に対してきちんとお給料が支払われています。そういうこともあって、高い技術を持った人員がきちんと確保されているので、安心して授業に臨めています。

また支援室の先生が、障害に関する専門知識と深い理解を持っていらっしゃることも大きいです。特に楠先生にはお世話になっていて、合格直後から入学後の流れや合理的配慮を受けるための手続きについても丁寧に説明していただきました。

こういった配慮を受けたことで、それまで「聞こえないから仕方ない」と諦めていた色んなことが、実は諦めなくていいことだったんだ…と気づけたんです。配慮を受けながらほかの学生と同様に勉強できる環境に身を置いたことで、自分が持っているはずの「権利」が回復していくのを感じました。

−今はどんな分野を専門的に学んでいらっしゃるんでしょうか?

自分の実体験もあって、「マイノリティ」や「人権」に関する学びへの関心が高いです。入学してから受けた授業の中で特に心に残っているのは、村上靖彦先生の西成に関するお話。私が住んでいる場所のすぐ近くなのに、こんなにも生きることが大変な人たちがいるんだ、とすごく衝撃を受けました。こういった経験を通じ、誰もが当たり前に持っているはずの権利についてもっと深く知って、考える機会を増やしたい、と思うようになりましたね。