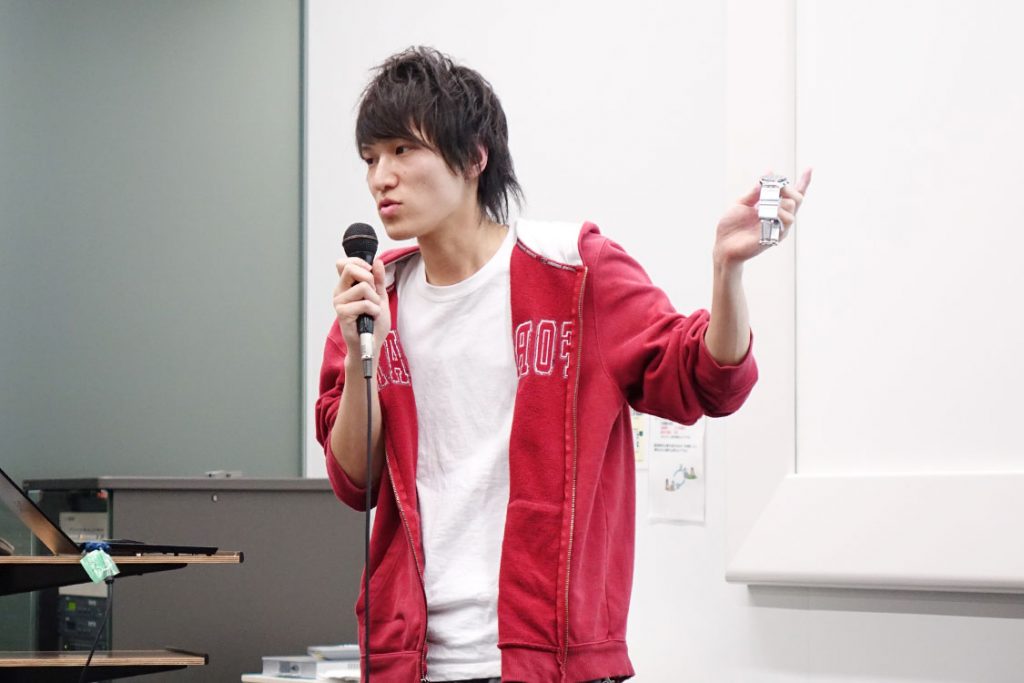

ソニーから販売されているハイブリッド型スマートウォッチ「wena wrist」。その考案・開発者は、阪大工学部・工学研究科出身の對馬哲平さん。ソニーに入社して1年という異例の早さで新規事業創出部(現:Startup Acceleration部)の課長に抜擢され、「wena wrist」の事業責任者として企画から設計、マーケティング、カスタマーサポートまで一貫して手がけていらっしゃいます。新入社員で課長を務めるリアルな気持ちは?對馬さんが「wena wrist」をつくる理由は?大学時代はどんな学生だったのか?阪大生時代から今までの道のりや、大学生に伝えたいアドバイスなどを語ってもらいました。

プロフィール

對馬 哲平(つしま てっぺい)

ソニー株式会社 StartupAcceleration部 wena事業室 統括課長

wena project 事業責任者。29歳。2014年大阪大学大学院工学研究科修了後、同年ソニーモバイルコミュニケーションズ(株)入社、機構設計部へ配属。入社直後の研修にて、腕時計のバンド部分に機能が集約されたwena wrist の構想と試作機を披露した。その後、“人々にもっと違和感なく、自然に電子デバイスを身に付けてもらいたい”というビジョンを掲げ、有志を集めて業務外での活動を開始。入社1年目でソニーの社内スタートアップ・オーディションを勝ち抜き、ソニー(株)Startup Acceleration部wena事業室の統括課長としてwena projectを立ち上げた。第一弾の製品であるwena wristはクラウドファンディングで日本記録を樹立し、2017年12月には第二世代のwena wrist pro/active/leatherを発表した。腕時計ブランドやファッションブランドなどと協業しながら事業を拡大し、2019年3月からイギリス展開を開始している。

「デメリットがないから、行動する。でも、なんだかんだ理由つけて、行動しない人が多いなと思います。」

—はじめまして、今日はよろしくお願いします。對馬さんは「Startup Acceleration部 wena事業室」の統括課長として活動されているとのことですが、いつから今の役職に就かれているんですか?

入社1年目の3月からですね。もともと、2014年の春にスマートフォンの設計をするエンジニアとして入社したんですが、「wena wrist」(以後、「wena」)の事業化検討が始まった2014年の冬からは、事業の責任者として、製品化に向けて活動しています。

— 入社1年目にして、事業の統括課長。異例の早さでキャリアアップされていますね。

そうですね(笑)。「wena」は僕が考えた製品なので、リーダーとして事業を牽引することになりました。

— 「wena wrist」について、どんな製品なのか教えていただけますか?

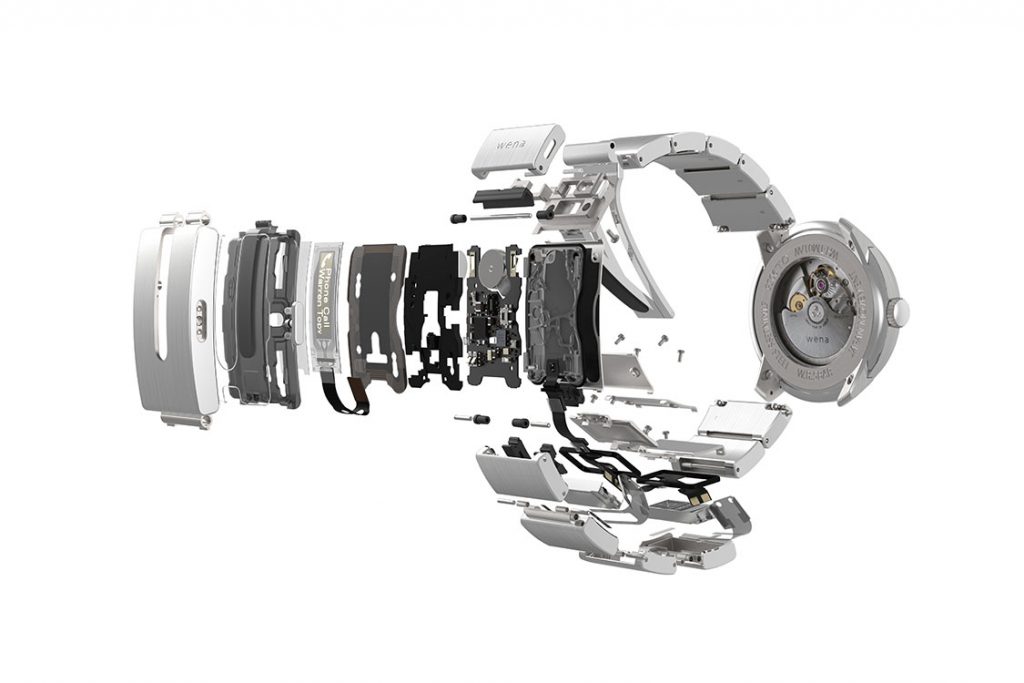

「wena」は“wear electronics naturally”の略で、「人々にもっと自然に、違和感なく、ウェアラブルデバイスを身につけてほしい」という想いを込めています。wena wristはwenaブランドの中で手首に着ける製品で、スマートウォッチとアナログ時計を融合したハイブリッド型のスマートウォッチです。見た目はアナログ時計なんですが、バンド部分に通知や電子マネーなどの機能を搭載しています。そのため、自分の持っている腕時計をスマートウォッチに生まれ変わらせることができます。

wenaのウェブサイトはこちら:http://wena.jp/

wenaのウェブサイトはこちら:http://wena.jp/

—見た目はアナログ時計のスマートウォッチって、すごく画期的!でも、對馬さんはもともとスマートフォンのエンジニアだとお話されていましたよね。「wena」を製品化されたきっかけは何ですか?

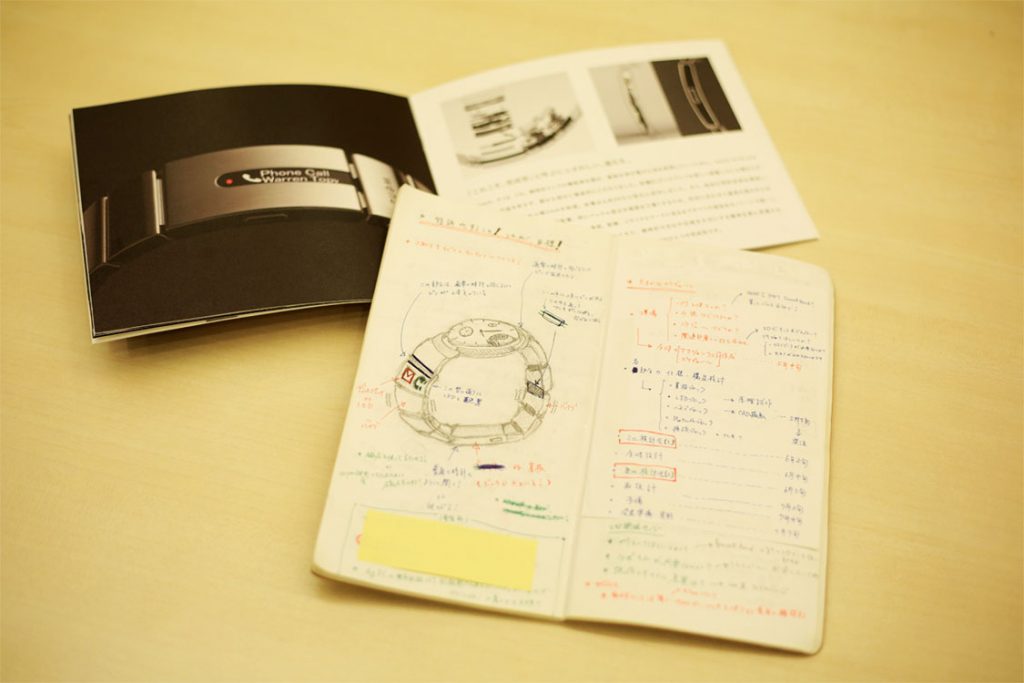

スマートウォッチとアナログ時計を融合させるというアイデアは、大学院生の時にすでに浮かんでいて、いつか形にしたいと思っていました。ソニーに入社後、まずはエンジニアとして4年ほどキャリアを積んでから、wena wristの製品化に向けて動き出せたらいいなと考えていたんですが、ちょうど入社1年目に「SSAP」がスタートしまして。そのタイミングで各社がスマートウォッチを出しはじめたことも重なり、オーディションに応募することにしました。結果、優勝して事業化検証をすることになりました。

— 「SSAP」って何でしょうか?

「Sony Startup Acceleration Program」といって、スタートアップの創出と事業運営を支援するプログラムです。今では社外の支援も行っていますが、2014年の開始時は主に社内の新規アイデアの発掘と育成、事業化をサポートしていました。その中で、新規事業のアイデアを募るオーディションがあるのですが、合格すると自分で事業化するチャンスがもらえると聞いて。「今やらないと、一生できないかもしれない。今やろう!」と思って、オーディションに参加しました。

— 入社してまだ数ヶ月なのに、對馬さんの案が採用されたんですよね。まだ企画書のつくり方も、プレゼンの方法も分からない時期だと思うのですが、どうやって準備されていったんですか?

仰る通り新入社員が全てを網羅的に理解することは不可能です。そこで昼休みにいろんな職場の先輩を捕まえて、述べ100人くらいにプレゼンしに行きました。そうしたら、「この製品はどこで売っているんですか?」「物流はどうなっていますか?」「どこの工場でつくっていますか?」「各部品の値段はいくらですか?」「ドメインは取得していますか?」というふうに、各専門分野ごとに細かく質問されるんですよ。一つ一つ調べながら回答を準備していって、具体的な企画を練り上げていきました。社内に各分野のエキスパートの方々がたくさんいるので、とても心強かったです。

— 對馬さんが、直接先輩に聞いてまわったんですか?すごい行動力ですね…!

全然すごくないですよ。新入社員って、人にもよりますが時間もありますし、動きやすいんです。それに先輩方にとっても、新入社員から相談されて悪い気はしないと思うんですよね(笑)。「めっちゃおもしろいこと考えてるんで、聞いてもらえませんか」って言えば、「よっしゃ、見たろう」って。

— とはいえ、入社して間もないのに、ベテランの先輩方に声をかけてまわるのは、勇気がいると思うんですが。

相談した先輩に、この人に話してみたら良いんじゃないかという人を紹介してもらいました。それがどんどんつながっていって、いろんな方にアドバイスをいただくことができたんです。それに、「デメリット」がないから、行動しているだけですよ。

— 「デメリット」ですか。

はい。新入社員の僕には、時間もあるし、先輩に相談しても受け入れてもらえるし、製品の企画をブラッシュアップできるというメリットしかないんですよ。デメリットがないから行動しただけであって、僕自身は特にすごいことをやっているとは思わなかったですね。でも、なんだかんだ理由つけて、行動しない人が多いなと思います。

— たしかに、メリットしかない。そこでハードルを感じることなく行動したことが、「wena」の製品化につながったのかもしれないですね。

そうですね。まさか、入社1年目にして「wena」を実現できるなんて、思ってもみませんでした。僕のエンジニアとしてのピークは、ストラップホールをつくっている時でしたね(笑)。

同期と3人でスタート。今やメンバーは10人を超え、イギリスへも進出し、さらに成長を続けていく。

— オーディションで事業化検討が決まってから、製品化に向けてどのように動いていきましたか?

僕一人では製品はつくれないので、まずはハード面とソフト面の開発を担当してくれる同期の社員2名をチームに迎え入れました。

— 同期の方と3名でスタートされたんですね。若手チームですね。

ソニーはこれまでに腕時計を開発した実績がないので、はじめは何もかもが手探りでした。「wena wrist」の時計部分はシチズンさんに設計と製造をしていただき、バンドの中にスマートウォッチの機能を詰め込んでいるんですが、どんな設計であれば電子部品や回線をバンド内に収められるのか、どのようにして防水構造にするか、試行錯誤の毎日でしたね。

— 困難を乗り越えて、製品が形になった時のお気持ちはいかがでしたか?

製品をリリースした2015年に、クラウドファンディングを実施したんですが、1億円を超える資金が集まったのはすごく嬉しかったですね。「wena」に興味を持ってくれる、必要としてくれる人がたくさんいるんだって。

— 1億円!?エンジニアとして入社して、その翌年に事業がスタートして、1億円の資金が集まって。スピードの速さも、事業の広がりも、勢いがありますね。

本当にまさかですよ。入社2年目でお客様の手元に「wena」をお届けできるなんて。

—今はコラボモデルも販売されていたり、2019年3月からは、イギリスでも販売を開始するそうですね。

はい。今はチームのメンバーも10人を超えて、事業がどんどん広がっています。海外にも進出したいと思っていたので、念願が叶いました。

— 事業としても、チームとしても、はずみをつけて成長されていますが、リーダーとして心がけていらっしゃることってありますか?

事業の責任者として、チームをまとめていく立場ではあるんですが、とても尊敬している年上の先輩方がメンバーの大半を占めるので、一方的に命令したりすることはありません。

— 先輩がほとんどなんですね。正直、やりづらくないですか?

僕は、設計においてもマネジメントにおいても特に優秀ではなくて、自分にできることって、限られていると思うんですよね。だから、先輩や他の人に任せたほうがいいと思うことはお任せする。でも、事業の方向性を定めたり、それをみんなに伝えて共感を得たりと、自分にしかできないことがあるので、そこに注力するように心掛けています。

自分がいいと思ったものを、みんなからも「いいね!」って言ってもらえる。これ以上のよろこびはないですよ。

— 入社して間もない頃から、リーダーとして事業を成長させていくのは、大きな挑戦だと思います。行動し続ける對馬さんの原動力って何でしょうか?

自分が今やりたいことに没頭して、体力面でも精神面でも集中して取り組める時間って限りがあると思うんです。例えばそれが、これから20年間だとすると、5年を想定したロードマップであれば、あと4回分しかトライできない。世の中を変えられるチャンスって、4回しかないんですよね。改めて冷静に考えるとチャンスは限られているので、すごく焦っていて、それが原動力になっています。

— 世の中を変えたいという気持ちがあるんですか?

ちょっと小恥ずかしいんですけど、周りの人は全く気づいていないのですが、「これがいい」って思うものが、自分の中にはたくさんあるんですよ。そんな人たちに「これ良くない?」って製品を見せたら、「めっちゃいい!」って製品の良さも知ってもらえて、自分が本当に欲しかったものにも気づいてもらえる。それがすごく嬉しいんですよ。

— 気づきを与えることで、その人の行動を変えるということですね。それがクラウドファンディングで1億円を達成した時ですか?

そうです。スマートウォッチとアナログ腕時計が融合した珍しい製品と出会って、「いいね!」っていう思いをきっかけに、ハイブリッド型スマートウォッチがある新しい暮らしを楽しんでもらう。

— 世界、変えてますね(笑)。

“悲しさ”が、「wena」の出発点。自分が好きなものを周りから認められなかった大学時代の出来事が、對馬さんの未来を変えた。

— なぜ「スマートウォッチ×アナログ腕時計」をつくりたいと思ったんですか?

大学生の時に、腕時計とスマートウォッチを2個づけしてたんですよ。でも、当時はスマートウォッチそのものも珍しいし、腕に時計をふたつもつけていると、周りから怪しい目で見られるんですよね。「あいつなんだ?」って。

— たしかに、時計2個づけは珍しい光景ですね。スマートウォッチを知らない人も多いでしょうし。

僕は両方とも好きだから大満足なんですけど、周りの人が受け入れてくれなかったり、電車に乗っていると怪しがられたりして、それがすごく悲しかったんです。それに当時、アナログ腕時計とスマートウォッチがひとつになった時計がなかったので、これは自分でつくるしかないと思いました。

— そもそも、時計が好きだったんですか?

時計も含め、幼い頃から機能性のある製品が好きで。携帯や家具、文房具も好きなんです。よく自分で部品をいじっては、機能面もデザイン面も自分好みにカスタマイズしていました。こだわりや欲が強くて、「こうなって欲しい」と思ったものには、納得のいくまであきらめずに、アイデアを練ったり手を動かしたりしていました(笑)。

— 正直、納得いくまで自分でカスタマイズするって手間がかかると思いませんか?

面倒なんですけど、それが楽しいんですよね。うまくいった時にすごく嬉しいんですよ。だから、大学生の時にも自作でパソコンをつくったりしていました。

— 自作で!?そもそも、對馬さんが阪大に入学された理由は何ですか?

僕はもともと京大に行きたかったんですよ。でも、模試を受けたら英語の点数が150点中9点しかなくて。これは無理だと思って諦めました(笑)。それで、学力面と、将来の選択肢を広げておきたいという思いから阪大の工学部を選びました。

— 高校生の時は、やりたいことや将来目指したいものってなかったんですか?

なかったです。そもそもこれまでずっと学校に通ってきて、学校と親の世界しか見ていないのに、自分のやりたいことや夢が見つかるわけがない、もっと世界は広いって思っていました。

— サークルに、一人旅、シェアハウス、アルバイト。やりたいことに、とことんトライした大学生。

— 阪大に入学してから、将来の幅を広げるために挑戦したことって何かありますか?

実は、そう言っておきながら、全然褒められた学生じゃなかったんですよ。工学部ではプラズマ工学を研究していたんですが、没頭できなくて。自分には、研究の才能がないって思いましたね。

— 納得するまでコツコツ手を動かす人だから、研究向きかと思いました。

うーん、それが自分の生活に直結するものなら熱中するかもしれないんですが、僕の場合はだめでしたね。研究よりも、実際に世に出る商品に興味がありました。だから、勉強よりも、発展途上国を支援するサークルで活動したり、バックパックを背負って国内外を一人旅したり、友達とシェアハウスをしたり。勉強以外の面で活動的でした。

— 入社1年目からバリバリ活躍されている方だから、学生時代から目立つ存在だったのかと思っていました(笑)。

いやいや。1年生なんか、ずっと友達の家でスマブラしてましたよ(笑)。でも、3年生の時に意識が変わりました。

— 3年生の時に、何があったんですか?

友達がベンチャーの会社でアルバイトをしていて、「僕もやりたい」って、メンバーに入れてもらったんです。顕微鏡をつくる会社で、WEBサービスの開発に携わっていました。

— その時の経験が、今の仕事や役職で活きているところってありますか?

ありますよ。仕事を細分化して、決められた業務をこなすのではなく、一人が何役も担って、事業を加速させていく。そういうベンチャー的な働き方は、今の仕事につながっていると思います。

— ちなみに、「wena」のアイデアは大学院生の時にあったとお話されていましたが、どんなアイデアがあったのですか?

見た目は腕時計そのものだけど、バンド内にスマートウォッチの機能を詰め込んだ製品があればいいなあくらいのアイデアでしたよ。

— まだふんわりとした構想だったんですね。

はい、本当にそれくらいです。製品化したいという想いはありましたけど、まさかその数年後に実現するなんて。さらに、それが海を越えて、海外の方にも使ってもらえるようになるとは、考えもしなかったですよ。

— ソニーに入社したのは、製品化したいという想いがあったからでしょうか?起業することは考えたりしませんでしたか?

起業も考えましたが、世の中のハードウェアスタートアップはほとんど量産で失敗してしまいます。製品化するには、大量生産できる仕組みや技術も必要でしたし、個人でやるよりは、会社に勤めながら事業化するほうが実現しやすいと思いました。ソニーなら、他企業とパートナーシップを結びながら、ものづくりを実現できそうだという期待もありました。

「自分の素直な感情を、忘れないでほしい。感情はアイデアの源だから。」

— こうしてお話を伺っていると、ソニーでオーディションに参加したことも、大学時代にいろんなことにトライしたことも、「やりたいことをやってみよう」という姿勢がありますよね。對馬さんは新しいことを始めることに、あまりハードルを感じないのでしょうか。

そうですね。今は家庭をもっているわけでも、子どもがいるわけでもないので、ほとんどのことはリスクがないと思っています。

— 先ほどもお話されていましたね。デメリットがないからやる。

そうです。行動することに、リスクも、デメリットもない。大学時代は特に時間がたっぷりあったから、好きなことには時間を費やしていましたよ。研究はできなかったけど、スマートフォンの前身になるPDAとか、情報端末機器をずっと触っていました。

— 大学生にアドバイスするなら、どんなメッセージを伝えますか?

自分の感情に素直であってほしいですね。自分が好きだと思うこと、嫌なこと、考えていること。それは自分にしかない感情なので、大事にしてほしいんです。周りの人の意見や気持ちに合わせがちだと思うんですが、自分がテンションの上がるものや好きなものは、絶対忘れないように、ずっと大切にしてほしい。そういうところから、新しいアイデアが生まれてくるから。

— 「感情からアイデアが生まれる」。どういうことか、もう少し詳しく聞かせていただけますか?

例えば僕は、スマートウォッチもアナログ時計も好きだから、2個づけをしていた。でも周りから冷たい視線で見られて、この悲しい想いを解決したいという想いから「wena」が生まれた。僕の「好き」や「悲しい」という感情と向き合ったことで、新しいアイデアが生まれたんです。だから、特別なアイデアマンじゃなくても、感情を丁寧に深掘りすることで、アイデアは生まれてくるものだと思います。

— アイデアがどんどん出てくる人って、頭の回転が速かったり、なにか特別な思考を持っている人なのかと思ってました(笑)。對馬さんもそうですけど。

いやいや。アイデアは誰でも出るものだと思います。アイデアを生む上で大事なポイントは、「深い課題」を見つけること。その人の生い立ちや、テンションが上がった時、困った時など、感情が動いた時の物事などを丁寧にヒアリングして、感情から課題を可視化していくんです。誰でも考えつくような課題は、既にアイデアとなって解決されていることが多いので、どこに課題があるのかを探って、どんどん深掘りしていく。すると、本当に解決すべき課題がわかって、解決するためのアイデアが生まれる。

— アイデアはぽんぽん浮かんでくるものではなく、きちんと道順があるんですね。

あとは純度の高いコンテンツに触れるといいと思います。本当にいいモノに触れていると、自分の感度もどんどん高まっていきますから。