新型コロナウイルスの流行が、プラスチックごみの削減にマイナスに働いている。持ち帰り用の食品容器や包装、使い捨ての不織布マスク――。感染拡大を防ぐため、こうしたプラスチック製品への依存は高まるばかりだ。だが、プラスチックごみが海などの生態系を脅かす存在であることに変わりはない。大阪大学大学院工学研究科の宇山浩教授らの研究グループは2020年3月、海で分解される新たなプラスチックの開発に成功したと発表した。新型コロナ時代の今、研究の重要性がさらに増している。

新型コロナが脱プラに逆風

軽くて加工しやすいプラスチックは私たちの生活に欠かせない。宇山教授は「阪大に赴任した16年前は、講義で世界のプラスチック生産量は年間2億トンと教えたが、最近調べると4億トンに倍増していた」と話す。

生産量の増加に伴いごみ問題も深刻化し、近年は海洋ごみが注目を浴びる。世界で少なくとも年間800万トンのプラスチックごみが海に流出し、波や紫外線で微小に砕かれたマイクロプラスチックが生態系に与える影響が懸念される。

昨年のG20大阪サミットでは、2050年までに新たな海洋汚染をゼロにする目標が掲げられた。2020年7月から、スーパーのレジ袋規制を行うことも決まった。その矢先の新型コロナの世界的流行である。脱プラスチックやリユース、リサイクルに逆風が吹いている。

生産量の増加に伴いごみ問題も深刻化し、近年は海洋ごみが注目を浴びる。世界で少なくとも年間800万トンのプラスチックごみが海に流出し、波や紫外線で微小に砕かれたマイクロプラスチックが生態系に与える影響が懸念される。

昨年のG20大阪サミットでは、2050年までに新たな海洋汚染をゼロにする目標が掲げられた。2020年7月から、スーパーのレジ袋規制を行うことも決まった。その矢先の新型コロナの世界的流行である。脱プラスチックやリユース、リサイクルに逆風が吹いている。

デンプンとセルロースから合成

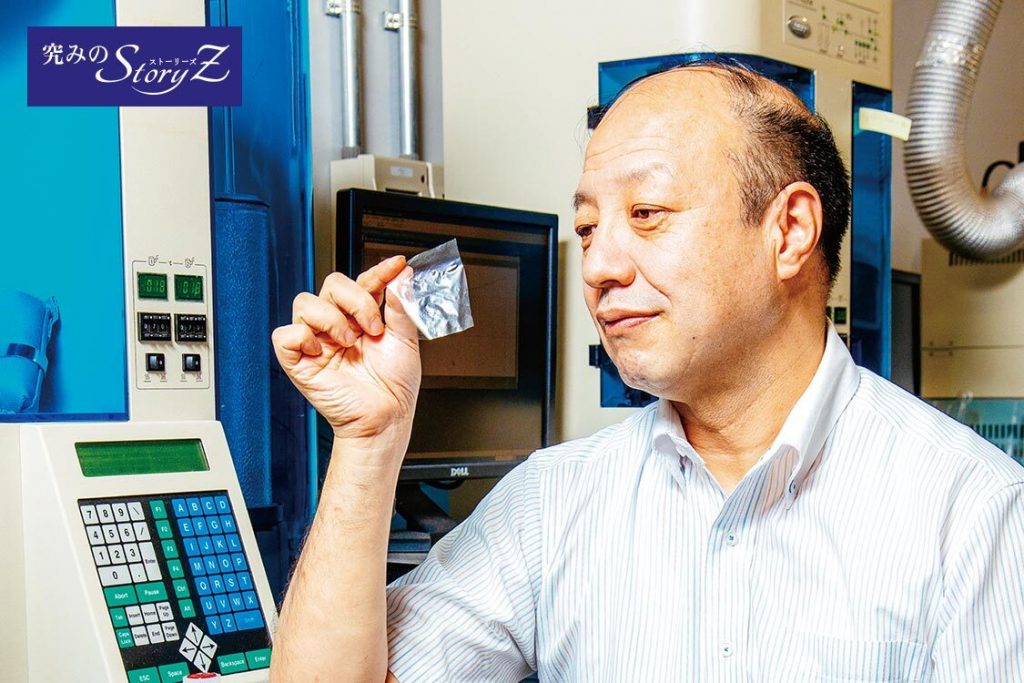

宇山教授らが開発したプラスチックは、汎用プラスチックの2倍以上の強度を持つ透明なシートだ。植物から豊富に得られるデンプンとセルロースから作製できる上に、海で微生物が分解するため環境への負荷が小さい。

デンプンは多数のα-グルコースが結合し、セルロースは多数のβ-グルコースが直鎖状に結合した構造をしている。今回の研究では、工業的に広く使われる「ヒドロキシプロピルデンプン」という加工デンプンと、植物繊維を10ナノメートル程に細くした新素材「セルロースナノファイバー」が使われた。

デンプンとセルロースナノファイバーは単独のシートでは水に弱いが、二つを混ぜると耐水性が大幅に向上した。水素結合で強固に結びついたと考えられる。海水に1カ月間漬けるとシートに穴が開き、穴付近に微生物が観察できた。水だけだと変化はなかった。

土壌や海洋で分解される生分解性プラスチックは他にも開発されているが、国内のプラスチック生産量の0.1%にも満たないという。既存のプラスチックより性能が劣り、価格も高いという課題がある。

宇山教授らは、最初から海洋生分解性プラスチックを狙ったわけではない。研究室の学生が別の実験で、BCゲルとCMCという2種類のセルロースを複合すると、乾燥して収縮させても水を加えれば再び膨潤する性質を持つと気づいたことがきっかけだ。

宇山教授は「特異な挙動で面白いので、他にも混合させてみた。セルロースナノファイバーとデンプンの組み合わせだと逆に再膨張せず、耐水性や強度を持つことが分かった」と発見の経緯を説明する。さらに「デンプンが入っていると海で分解するのでは」と考え、その予想が見事に的中した。

デンプンは多数のα-グルコースが結合し、セルロースは多数のβ-グルコースが直鎖状に結合した構造をしている。今回の研究では、工業的に広く使われる「ヒドロキシプロピルデンプン」という加工デンプンと、植物繊維を10ナノメートル程に細くした新素材「セルロースナノファイバー」が使われた。

デンプンとセルロースナノファイバーは単独のシートでは水に弱いが、二つを混ぜると耐水性が大幅に向上した。水素結合で強固に結びついたと考えられる。海水に1カ月間漬けるとシートに穴が開き、穴付近に微生物が観察できた。水だけだと変化はなかった。

土壌や海洋で分解される生分解性プラスチックは他にも開発されているが、国内のプラスチック生産量の0.1%にも満たないという。既存のプラスチックより性能が劣り、価格も高いという課題がある。

宇山教授らは、最初から海洋生分解性プラスチックを狙ったわけではない。研究室の学生が別の実験で、BCゲルとCMCという2種類のセルロースを複合すると、乾燥して収縮させても水を加えれば再び膨潤する性質を持つと気づいたことがきっかけだ。

宇山教授は「特異な挙動で面白いので、他にも混合させてみた。セルロースナノファイバーとデンプンの組み合わせだと逆に再膨張せず、耐水性や強度を持つことが分かった」と発見の経緯を説明する。さらに「デンプンが入っていると海で分解するのでは」と考え、その予想が見事に的中した。

改善を続け、ゴミを減らす社会へ

ただ、作製できるのは薄いシートが限度で、加工しやすさに欠ける。このため次の段階として、既存の生分解性プラスチックにデンプンを加え、熱で加工できて海での分解性も高いプラスチックの開発に取り組んでいる。

プラスチックごみの問題は、さまざまな要素が絡み合う。一口にプラスチックと言ってもいろいろな種類があり、便利さの恩恵と引き換えにリサイクルを難しくしている。「新型コロナの感染予防にはワンウェイ(一度で使い切る用途のもの)の方が良く、安くてきれいなプラスチックに勝るものがない」と宇山教授が指摘する背景もある。生分解性プラスチックにも、ポイ捨てを助長するという懸念の声が上がる。

「プラスチックは、軽くて、丈夫で、安価に加工できる。人類の歴史で長らく中心だった鉄に置き換わる勢いで、わずか数十年で急速に普及した。これに取って代わるのは、並大抵のことではない。しかし、魚介類よりもゴミが海を占拠するような未来は、誰も望まないはず」と宇山教授。「今回の研究は社会に対して一つの考えを示したに過ぎない。生分解するプラスチックを改良し続け、少しでも明るい未来に貢献したい」と真っすぐに語った。

プラスチックごみの問題は、さまざまな要素が絡み合う。一口にプラスチックと言ってもいろいろな種類があり、便利さの恩恵と引き換えにリサイクルを難しくしている。「新型コロナの感染予防にはワンウェイ(一度で使い切る用途のもの)の方が良く、安くてきれいなプラスチックに勝るものがない」と宇山教授が指摘する背景もある。生分解性プラスチックにも、ポイ捨てを助長するという懸念の声が上がる。

「プラスチックは、軽くて、丈夫で、安価に加工できる。人類の歴史で長らく中心だった鉄に置き換わる勢いで、わずか数十年で急速に普及した。これに取って代わるのは、並大抵のことではない。しかし、魚介類よりもゴミが海を占拠するような未来は、誰も望まないはず」と宇山教授。「今回の研究は社会に対して一つの考えを示したに過ぎない。生分解するプラスチックを改良し続け、少しでも明るい未来に貢献したい」と真っすぐに語った。

- 宇山教授にとって研究とは

- 世の中の役に立つタネを見つけること。

“社会で使ってもらえるか”を大事にしている。

特殊なノウハウが必要な技術は工業化が難しいので、シンプルなものづくりを目指している。

宇山 浩

大阪大学大学院工学研究科 教授

専門はバイオマテリアル、高分子材料化学。

(2020年7月取材)