公立小学校での英語教育について、教育現場では教材づくりや指導案などさまざまな課題が山積している。言語文化研究科の西田理恵子准教授は、動機づけの視点を重視した英語教育の在り方を研究、提言している。また、大阪大学の学部生を対象に、学習者の興味を高めるCLIL(内容言語統合型学習)という新しい手法を導入。英語と専門分野を融合した指導の効果を調査している。

動機づけと語学力向上を同時に研究

西田准教授は、小中学校で英語学習についての児童・生徒たちへのアンケートを実施。質問項目は、英語力の向上に関するだけではなく、「英語が楽しいので勉強を続けたいですか」「英語で資格を取りたいと思いますか」など動機づけに関わる質問や、「英語クラスでお友だちとたくさんお話ししますか」などクラス内でのコミュニケーションに関わる質問が含まれる。アンケート後は統計処理を施して分析する。

子供たちを横断的、縦断的に調査

研究のきっかけは、小学校の外国語指導に携わっていたときのこと。英語ネイティブスピーカーのALT(外国語指導助手)に指名された生徒が、突然泣き出した。「なぜ、この子は泣き出したのだろう。ネイティブスピーカーと接して不安になったのだろうか。どうすれば不安を軽減してあげられるのだろうか」。という問いに答えを出したいという思いから、英語教育についての調査を始めた。一つの学年の児童・生徒たちを横断的に調査するだけでなく、同じ子供たちを小学生時代から中学卒業まで追跡することもある。複数年度にわたって調査することで、どのような要素が子供たちに変化を与えるかを観察するためだ。専門家グループの共同研究では、多人数の生徒について調査した。約600人の中学生について「どこの時点で英語につまずきを感じたか」のアンケートを取った。「私は『何が動機となって、英語好きになるか』に関心がありますが、現場の先生は『どこで英語が嫌いになったか』に関心があるようです。つまずきの原因を見つけ、その解決策を先生に提案していきたいと思います」

学生の好奇心の扉を開く

学内では全学教育推進機構の英語授業を担当し、大学生の英語力向上について研究している。授業で採用しているのは、学生の専門分野と英語を組み合わせた新しい英語教授法CLIL。事前にアンケートを取り、学生が興味関心のある話題を収集しておく。その上で興味のある分野について、英語での批判的考察やグループ発表などに挑戦させる。例えば工学系分野に興味がある学生には『人工知能の発展が社会に与える影響』などのテーマを与える。「日本語であったとしても難易度の高い内容ですが、興味がある内容だと学生たちは自発的に意見をするようになりますし、こちらも驚くほどの精度の高い発表をする学生もいたりと、よく頑張っています」。大阪大学をはじめ計4大学で同様の取り組みを実施し、効果検証を行っている。 授業を履修した学生からは「英語が嫌いじゃなくなった」という声が多数上がった。「特に理系には『スピーチ、リスニングが苦手』と思い込んでいる学生が多いのですが、本当は、言いたいこと、知りたいことがたくさんあるのです。彼らの英語への好奇心の扉を開く手伝いをしてあげたいですね」

- 西田准教授にとって研究とは

- 「社会貢献が研究の中心にあるという西田准教授。

- 研究はつらいけれど、楽しい。

楽しいから続けられるのだと思います。 - 多くの方が一心に打ち込めるものを発見し、

人生を楽しんでくれたらいいかなと思います。」

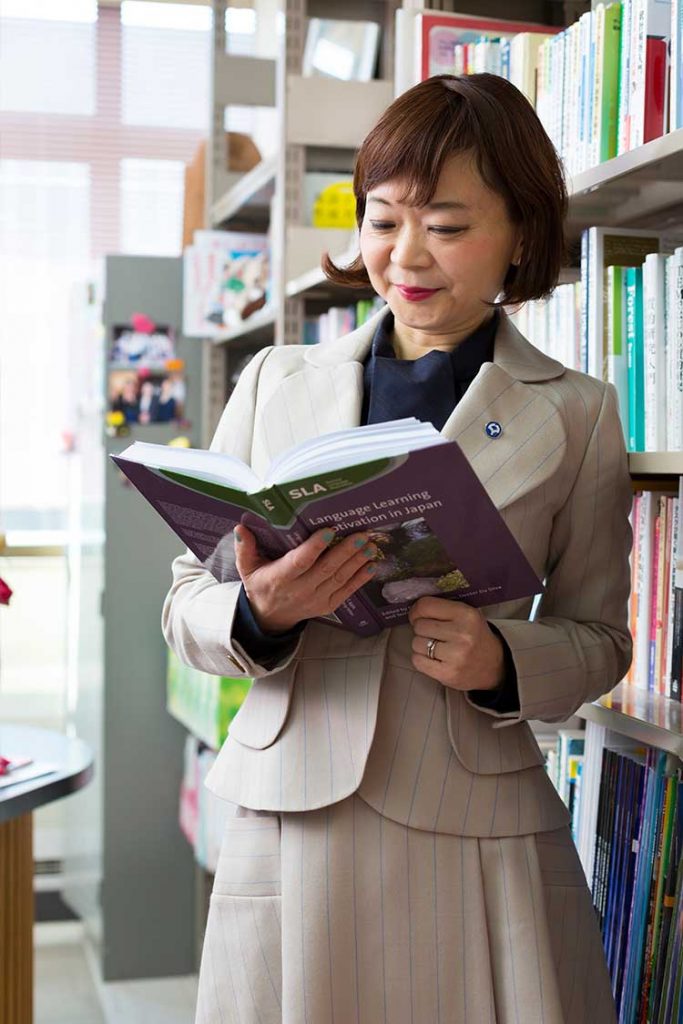

西田理恵子

言語文化研究科 准教授

(2018年2月取材)