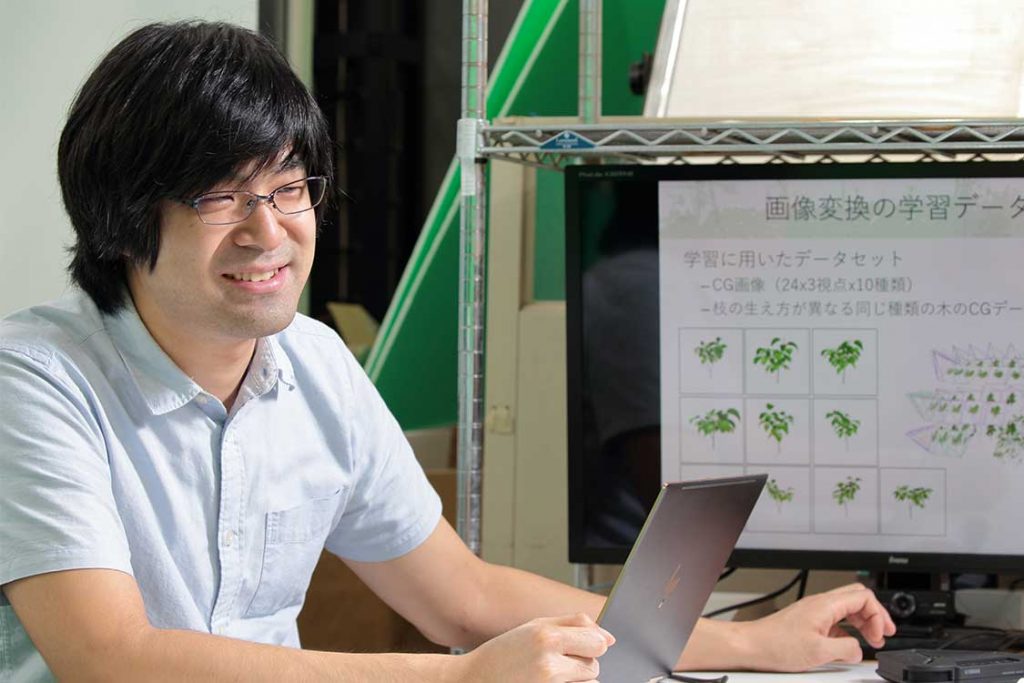

大倉史生助教は画像解析を専門とする情報系の研究者。取り組んでいるのは、樹木の画像から葉の裏側に隠れた枝などの有様について、人工知能(AI)を活用して精密に推定する技術の開発だ。栽培管理の省力化に貢献するだけでなく、未来の農業技術への多様な応用が期待される研究として注目されている。

CG画像からディープラーニング

「人間なら、実際には見えていなくても、ある点とある点が繋がっていると想像することができますが、機械にそういう事をさせようとすると一筋縄ではいかない。そんな中、画像から、隠れている部分の構造まで何とか復元してみようというのが私のメインテーマです」

大倉助教は、AI自らが学習を繰り返すディープラーニング(深層学習)技術を利用して、葉に隠れた枝がどう通っているかを、AIが樹木の写真から推測できるようにした。まず木をCGで作り、複数方向から見た画像を多数用意する。そして葉がついている枝と、葉をはがした枝を組にしてAIに示し、葉の裏側がどうなっているのかを学習させる。AIが慣れてきたら、実際の植物をいろいろな方向から撮影して学習させていくと、最後には、植物の写真を見せただけで枝の三次元構造を推測できるようになる。

「人は生まれてから多くの木を見ることで、『ここに枝があるから、ここも枝だろう』と学習するのだと思います。そこで、AIにも同じようなことをさせました」。はじめにCGで作った木は10~20本くらい。それをいろいろな方向から見た画像は約1400枚になる。

大倉助教は、AI自らが学習を繰り返すディープラーニング(深層学習)技術を利用して、葉に隠れた枝がどう通っているかを、AIが樹木の写真から推測できるようにした。まず木をCGで作り、複数方向から見た画像を多数用意する。そして葉がついている枝と、葉をはがした枝を組にしてAIに示し、葉の裏側がどうなっているのかを学習させる。AIが慣れてきたら、実際の植物をいろいろな方向から撮影して学習させていくと、最後には、植物の写真を見せただけで枝の三次元構造を推測できるようになる。

「人は生まれてから多くの木を見ることで、『ここに枝があるから、ここも枝だろう』と学習するのだと思います。そこで、AIにも同じようなことをさせました」。はじめにCGで作った木は10~20本くらい。それをいろいろな方向から見た画像は約1400枚になる。

「こうして学習した人工知能に、さまざまな角度から撮影した実際の鉢植えの写真を見せると、『ここに枝があるのでは』とAIが教えてくれるようになりました」。学習を重ねるうちにCGに対する予測ではさらに精度が上がり、三次元空間で枝の構造をほぼ正確に示せるようになった。

今後は葉柄、葉脈、成長日記のようなデータも与えて学習させ、将来的には「いつ頃、どう成長するか」という時間軸も導入した四次元的な研究に発展させたいと考えている。

今後は葉柄、葉脈、成長日記のようなデータも与えて学習させ、将来的には「いつ頃、どう成長するか」という時間軸も導入した四次元的な研究に発展させたいと考えている。

他分野の専門家との交流

科学技術振興機構の「さきがけ」プログラムでは、植物系と情報系の融合を目指す取り組みに参加。取り組みを通じて交流ができた植物学者から、遺伝子を組み替えて栽培した大量の大豆の撮影画像を委ねられ、枝のどの部分から葉が何枚出ているかを推測する研究に着手している。「私は完全に情報系の人間。植物の遺伝子型と表現型の対応づけについては詳しくありませんが、このコラボのおかげで知識が広がっています。従来、画像系の分野では植物を対象にするのは難しいと言われ、取り組む人も多くなかったのですが、自分が研究することで新しい分野を作っていきたいと思っています」

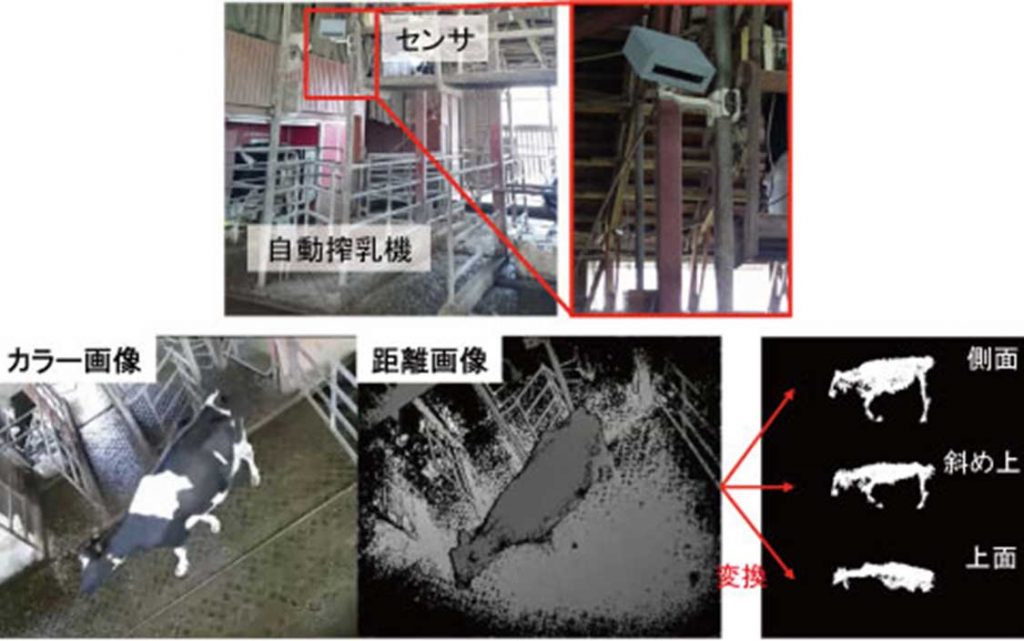

植物以外では、乳牛の画像解析にも取り組んでいる。「乳牛の三大疾病は、最近北海道の大規模停電で話題になった乳房炎、繁殖障害の他に、足が痛くて歩けなくなる病気があって、これが大変と言われています。病気になると歩き方が変わってくるので、その変化から健康状態を知り、重症化する前に病気を判別したい。これも北海道の大学や牛舎の協力を得て、牛をカメラで撮影し、歩き方を解析しています」。対象の違いはあるが、AIや画像系の知識を農業に応用しようという問題意識は共通している。

本質的部分に人が取り組めるように

一連の研究に取り組むようになったきっかけは、「ワインが好きで、自分がおいしいワインを飲みたい」から。「でも、ブドウの栽培って大変で木の剪定が難しい。そこでAIが枝ぶりを推定して、ヒントを出してくれないかな、と思って研究を始めました」。いずれはドローンやロボットが撮影した画像や映像に基づいて、植物の成長過程を枝葉一本一本まで管理できる時代が来ると感じている。「特に日本では農業従事者がかなり減ってきているので、木の剪定や牛の日々の状態チェックなどはAIに任せて、栽培・飼育環境の改善といった、おいしいもの・高品質なものを作るという本質的部分にこそ人手をかければいいのではないか。そこにAIと人間が一緒にいる意味があると思っています」

- 大倉助教にとって研究とは

- 「研究は、

人類がそれまでなしえなかったことを成し遂げること

全くの暗闇の中で光明を見つけるみたいな作業だと思います だから苦しみもあるけれど、

新しいことを見つけた時の嬉しさは

他の仕事ではなかなか味わえないような気がします」

大倉 史生

産業科学研究所 助教

(2018年9月取材)